本記事では、BtoBマーケティングを実践したいと思っている企業に対して、必要最低限の取り組みで、成果を上げていく手法について有益な情報を提供できればと思います。

具体的には、Webサイトとコンテンツマーケティング(ブログ記事/ホワイトペーパーなど)、検索エンジン最適化(SEO)を組み合わせたソリューションを3ヶ月でローンチし、新規リードをオンラインで獲得していくマーケティング手法になります。組織改革などで、少ない営業リソースで戦わなければならなくなった企業や、新規サービスを立ち上げたものの、少人数で事業を立ち上げなければならない組織にとって有益な打ち手になるでしょう。

「リードジェネレーション」と「リードナーチャリング」

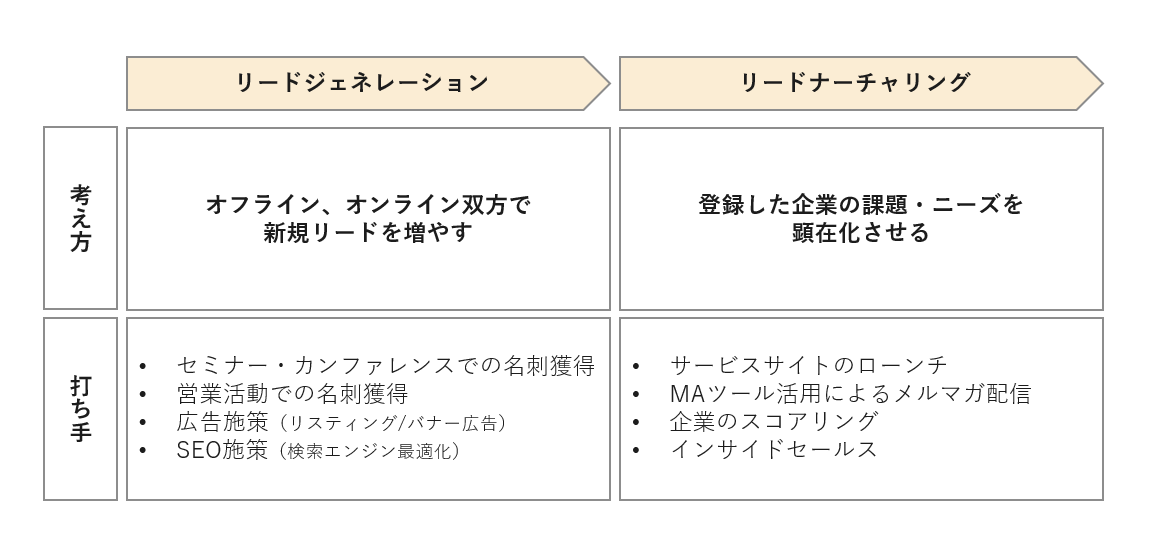

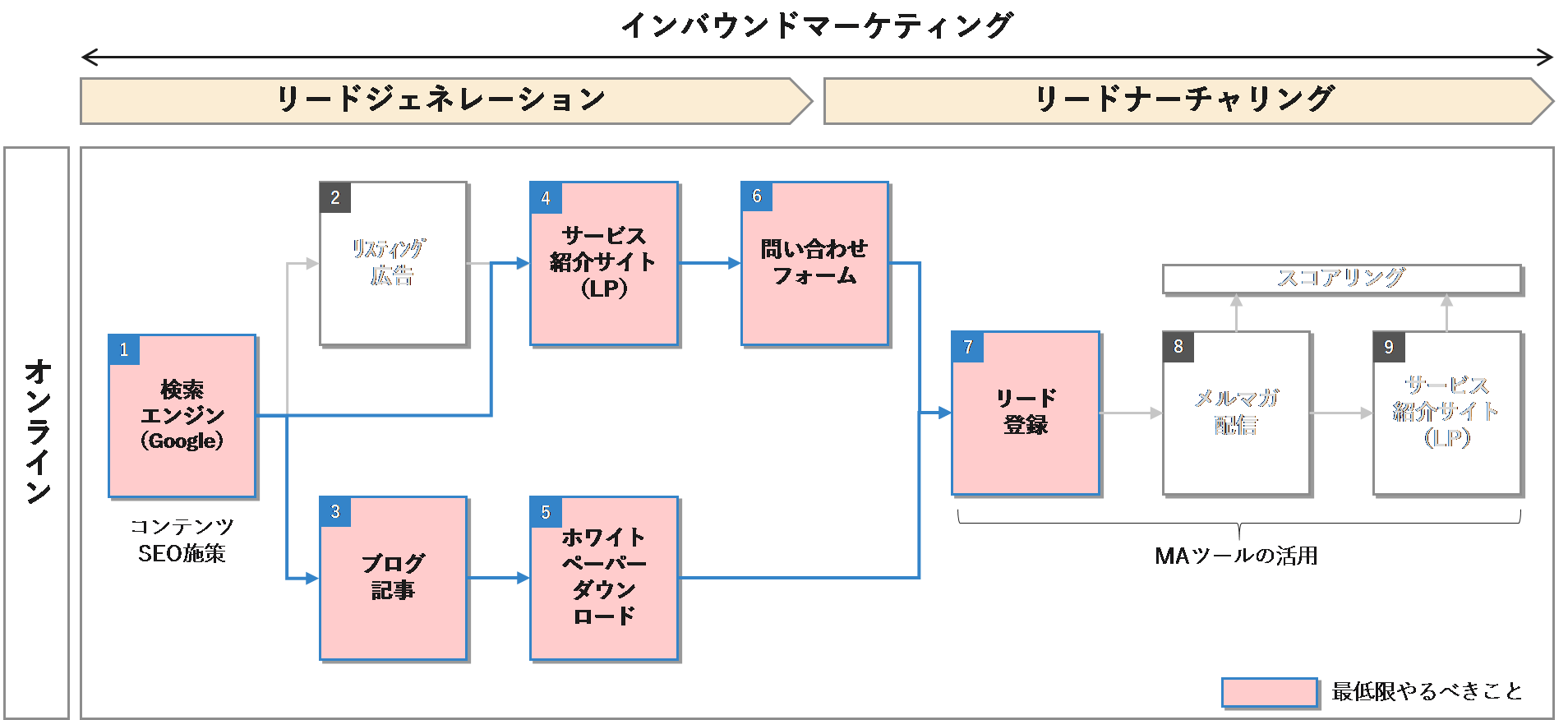

BtoBマーケティングを実践する際には、新規の問い合わせ件数(新規リード)を増やしていく「リードジェネレーション」と、登録された企業に対して、定期的な情報発信(メルマガなど)やインサイドセールスを行う「リードナーチャリング(育成)」の、2つの施策に対応していく必要があります。

(図1:リードジェネレーションとリードナーチャリングに必要な考え方と打ち手)

(図1:リードジェネレーションとリードナーチャリングに必要な考え方と打ち手)

リードジェネレーションを行うための2つの方法

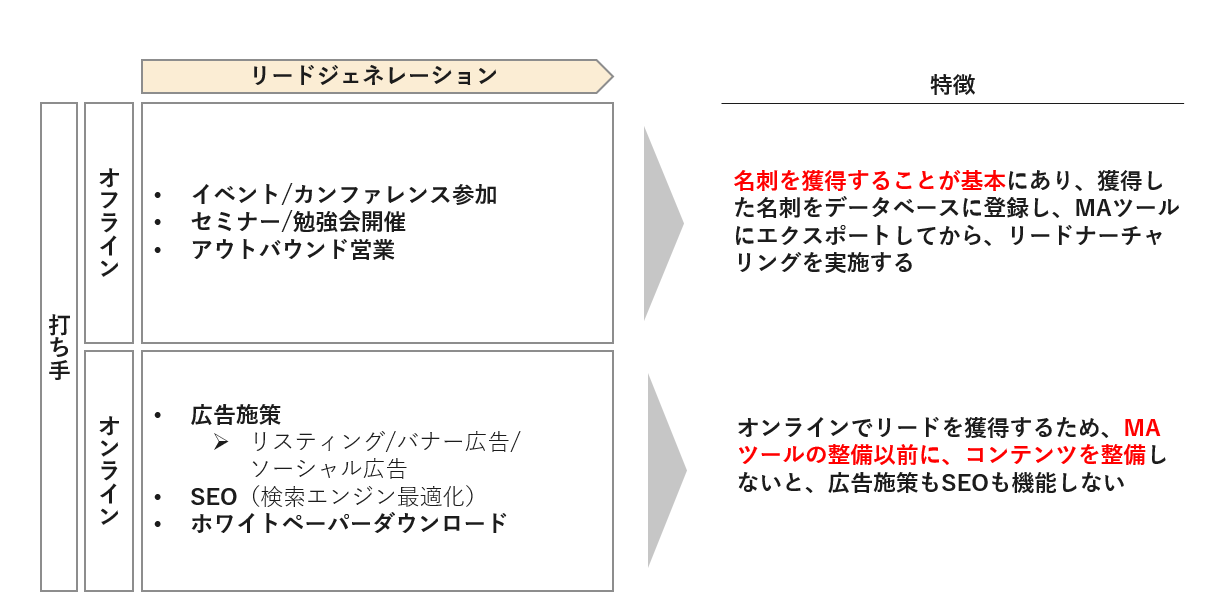

リードジェネレーションに関しては、セミナーや展示会、また、営業担当者のアウトバウンドの活動で名刺を獲得していくオフライン型、ブログ記事やホワイトペーパーを活用して、検索エンジンや広告施策などから新規リードを増やしていくオンライン型の2つの方法があります。

オフライン型の場合、名刺を獲得することが基本にあり、獲得した名刺を名刺データベースに登録し、MA※ツールにエクスポートしてから、リードナーチャリングを実施していきます。

一方で、オンラインで新規リードを獲得する場合、MAツールを整備する以前に、ブログ記事やホワイトペーパー、サービス紹介サイトなどを整備しないと、広告施策や検索エンジン最適化を行うことができません。図で整理すると以下のような分類になります。

※MAとはマーケティング・オートメーションの略で、リードジェネレーションやリードナーチャリングなどのマーケティング活動を自動化し、顧客に最適化されたコミュニケーションを、少ない工数で実現するためのツール・プラットフォームのこと。

(図2:オフライン型リードジェネレーションとオンライン型リードジェネレーションの特徴)

(図2:オフライン型リードジェネレーションとオンライン型リードジェネレーションの特徴)

インバウンドマーケティングとは

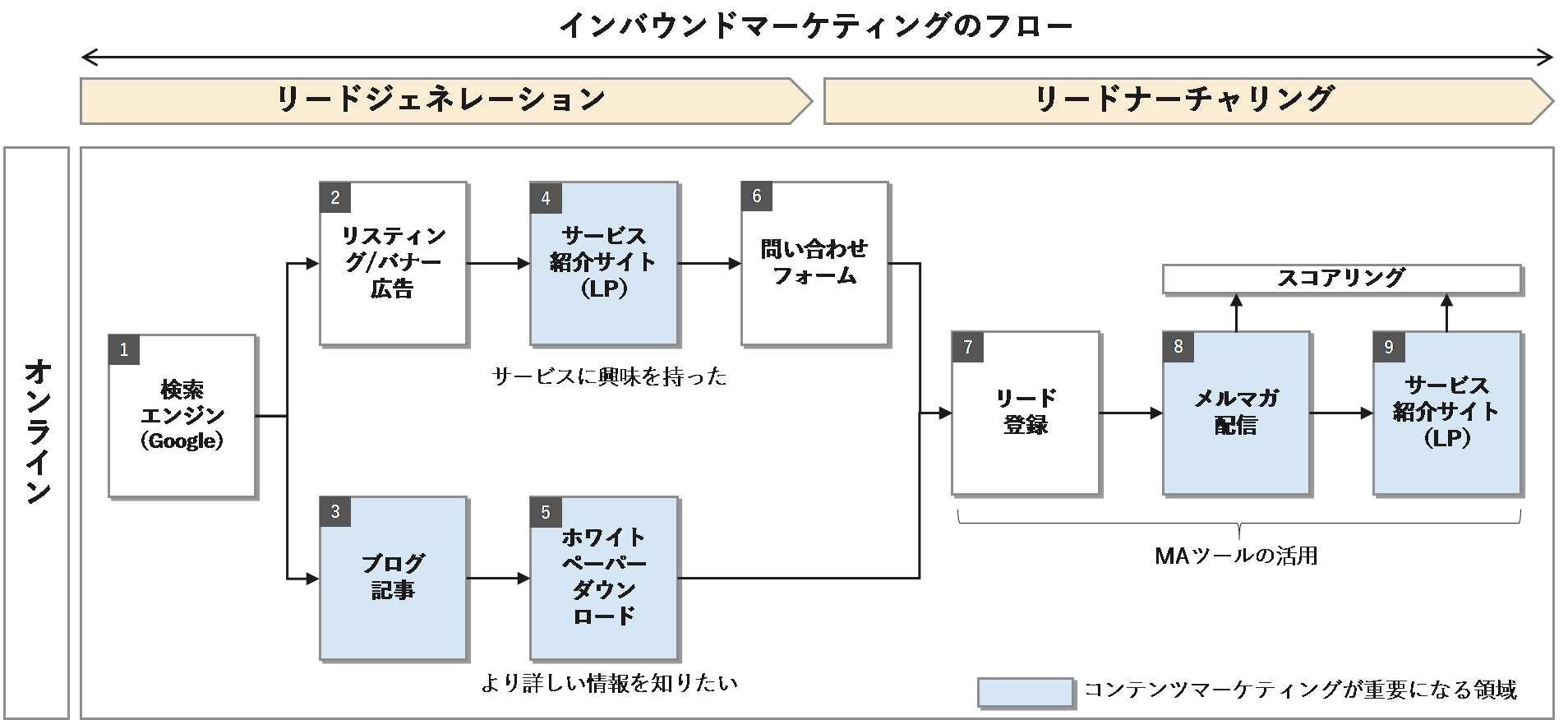

自社サイトのブログ記事やダウンロードコンテンツを充実させることで、検索エンジンや広告施策などからの流入による新規リードを増やしていくオンライン型のリードジェネレーションの手法と、MAツールを活用してリードナーチャリングを行う手法を組み合わせたものを、アウトバウンド型のマーケティングと区別して、インバウンドマーケティングと呼びます。

インバウンドマーケティングの利点は、リードジェネレーション部分に関して営業リソースを割く必要がないことです。一度、新規リードを増やすモデルが確立すると、多い時では、毎月200件程度の新規リードをオンライン上で獲得することが可能になります。

(図3:一般的なBtoB企業のインバウンドマーケティングのフロー)

(図3:一般的なBtoB企業のインバウンドマーケティングのフロー)

MAツール導入がゴールではない

BtoBマーケティングを実践する企業はここ数年でぐっと 増えてきましたが、MAツールを導入することがゴールになっていて、新規のリードをどう増やしていくか、また、獲得したリードに対して、どのような情報(コンテンツ)を提供するかを対応できている企業は少ないのではないかと思います。特に、社内リソースの観点からコンテンツマーケティングに対応できていない企業が多いように見受けられます。

支援する側の課題

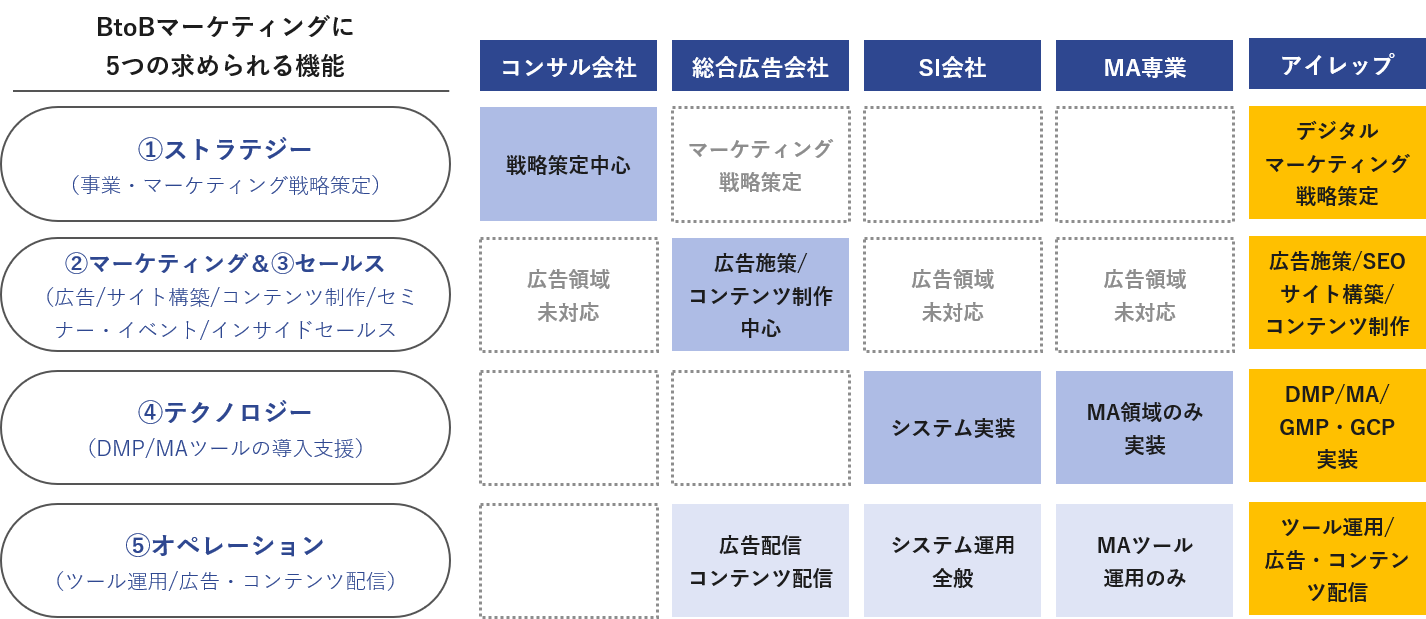

MAツールの導入がゴールになってしまう原因の1つが、支援する側のサービス対応範囲が狭いことと考えられます。BtoBマーケティングを支援する場合、主に5つの機能が求められるかと思います。①ストラテジー、②マーケティング、③セールス、④テクノロジー、⑤オペレーションの5つです。特定領域だけ対応できる企業は多いのですが、すべてに対応できる企業は非常に少ないのではないでしょうか。

例えば、システム会社やMA専業の企業の場合、MAの実装や運用はできても、コンテンツマーケティングや、広告施策・SEOなどプロモーションまで含めるとサポートできる企業は皆無です。また、一般的な広告代理店もBtoB企業に対するプロモーション面はサポートできても、システム面(MAツールの導入)で対応できるところは少ないかと思います。

(図4:BtoBマーケティングに求められる機能と支援する企業の対応領域)

(図4:BtoBマーケティングに求められる機能と支援する企業の対応領域)

導入する側の課題

一方で、BtoBマーケティングを実践する企業においても、MAツールの導入までは情報システム部門が主導で進めたとしても、リードジェネレーションやナーチャリングをするうえでのマーケティング施策に関しては社内でリソースを確保することができず、ブログ記事やホワイトペーパー、また、定期的なメルマガ配信などのコンテンツマーケティングに対応できていない企業が多いかと思います。

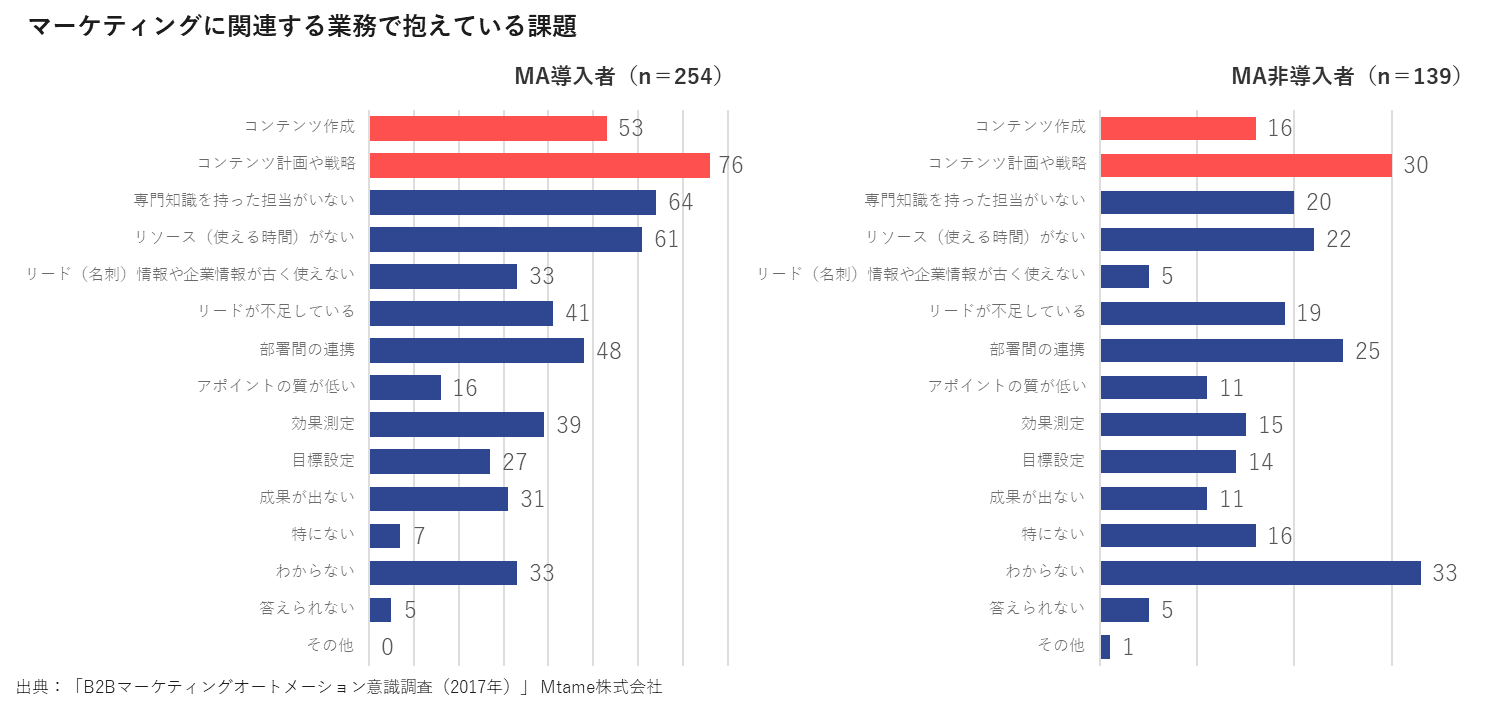

(図5:BtoBマーケティングにおいて企業が抱える課題)

(図5:BtoBマーケティングにおいて企業が抱える課題)

最低限やるべきこと

最終的に、「リードジェネレーション」と「リードナーチャリング」の双方に対応してBtoBマーケティングを実践していくのがゴールになりますが、社内リソース(オペレーション体制)や予算を考慮すると、まずは、オンライン型のリードジェネレーションの部分から着手していくのが、スタート段階ではベストな打ち手かと思われます。

先ほども述べたように、オンライン型のリードジェネレーションはモデルさえ確立できれば、社内リソースをかけずに毎月200件程度の新規リードを獲得することも可能です(筆者も、自社サイトに10本のブログと2本のホワイトペーパーをアップしていますが、何の稼働もかけず、毎週3~4件程度の新規リードを獲得し、そこから2~3割程度の受注を得ています)。

一方で、リードナーチャリングは、メルマガやセミナー・イベントなどの情報発信を継続的に行う必要があり、社内リソースが潤沢にないとオペレーションを回すことができません。よく「シナリオ配信が重要である」とも言われますが、複雑なシナリオを設計すると、さらに工数が割かれてしまい、にっちもさっちもいかなくなる可能性があります。

(図6:BtoBマーケティングを始めるうえで最低限実施すべきこと)

(図6:BtoBマーケティングを始めるうえで最低限実施すべきこと)

まとめ

BtoBマーケティングを実践したいなら、リードジェネレーションの基盤構築から始めるのがコツ。新規リードが集まってから、リードナーチャリングへと進んでも遅くはありません。「サービス紹介サイト」「検索エンジン最適化(SEO)」「ブログ記事」「ホワイトペーパーダウンロード」といった、リードジェネレーションから取り組んでいくことで、スマートにBtoB企業のデジタルマーケティングシフトが可能になると覚えておきましょう。

この記事の著者

竹内 哲也

NTTデータ、コーポレイトディレクション等を経て、2014年にデジタル・アドバタイジング・コンソーシアムに参画。2018年より株式会社アイレップも兼務し、グループ全体の統合デジタルマーケティングを包括的に牽引。2019年度より株式会社アイレップ専任執行役員。早稲田大学政経学部卒。専門は事業開発。

NTTデータ、コーポレイトディレクション等を経て、2014年...